こんにちは!

「京都の観光」といえば、

世界遺産に登録されている、

金閣寺(鹿苑寺)・銀閣寺(慈照寺)は、

必ず訪れて御朱印も頂きたいですよね!

ちなみに、

金閣寺・銀閣寺というのは呼称であり、

正式には、

金閣寺は「鹿苑寺」(ろくおんじ)、

銀閣寺は「慈照寺」(じしょうじ)と言います。

「金箔の舎利殿」で有名な金閣寺も、もちろんですが、

京都の世界遺産の一つである

銀閣寺(慈照寺)にも、

世界遺産であるが所以の見所がたくさんあるのです!

もちろん、

銀閣寺では御朱印もいただけます!

金閣寺(鹿苑寺)もそうですが、

銀閣寺(慈照寺)は

歴史の教科書で日本人なら誰でも一度は習っているので、

日本人で知らない人はいないと思います。

この記事では、

銀閣寺(慈照寺)が

世界遺産に登録されている理由がわかる見所と、

銀閣寺の御朱印、

御朱印以外にも役に立つ情報についてご紹介します。

また、銀閣寺は車椅子での参拝も可能となっていますので、

安心していただけたらと思います(一部展望エリアのみ、階段のため困難となっています)

1:銀閣寺のかっこいい御朱印と観音殿をご紹介!

①入り口入って右手!銀閣寺の御朱印の場所について

銀閣寺の御朱印は、拝観中に書いていただくことができます。

銀閣寺の御朱印は、拝観入口入ってすぐ右手で申請可能です。

こちらでは、

銀閣寺の御朱印の他に、

銀閣寺オリジナルの御朱印帳や、御朱印袋(1000円)も購入可能です。

御朱印受付

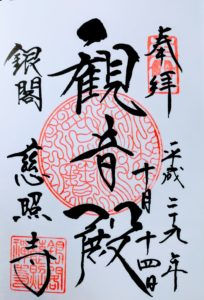

そして、銀閣寺でいただいたかっこいい御朱印がこちら!

銀閣寺でいただける、御朱印

こちらの銀閣寺の御朱印には、

「観音殿」と書いてあります。

銀閣寺の御朱印の初穂料は300円でした。

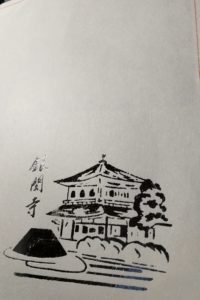

「観音殿」とは、みなさんもよく見たことのある、

銀閣寺のこの建物です。

②銀閣寺の御朱印に書かれる、観音殿について

銀閣寺を代表する建物が『観音殿』です。

銀閣寺の御朱印にも書かれています。

観音殿は2層構造で初層は「心空殿」(しんくうでん)といわれる住宅風様式を取っています。

上層は「潮音閣」(ちょうおんかく)といわれる禅宗様(唐様)の仏堂です。

現存する唯一の室町期・東山文化を代表する楼閣庭園建築となっています。

1階の正面は、『東向き』、2階の仏間の正面は『東向き』となっています。

銀閣寺の御朱印に書かれる、

観音殿の屋根の上には、東側を向いた、『鳳凰』も飾られています。

金閣寺に貼られた金箔と同じように、

銀閣寺には銀箔が貼られていたという説もありましたが、

銀閣には銀箔を貼った痕跡はなかったようです。

足利義政が茶道を趣味とし

禅宗文化に帰依したわびさび人ですので、

創建当初から銀箔を貼る計画はしていなかったのではないかと言われています。

2007年1月に行われた科学的な調査でも、

銀箔は検出されなかったと発表されました。

銀閣という名前の由来は、

きらびやかな金閣寺に対して、銀閣寺と言われていただけなのかと思われます。

2:御朱印めぐりの方、必見!銀閣寺オススメのお土産

①御朱印めぐりにオススメの銀閣寺のお土産

銀閣寺の出口に向かう途中には、

お土産売り場があります。

京都での御朱印めぐりでは、お土産も楽しみの一つです。

そんな、御朱印めぐりにオススメのお土産が銀閣寺にはあります。

僕が銀閣寺での御朱印めぐりで気に入って買ったのがこちら!

銀閣寺のお土産屋で買える和紙のファイル

銀閣寺のファイル(和紙)で、銀箔によって銀閣寺が描かれています。

御朱印巡りでは、拝観券やパンフレットなどを頂くことが多いです。

金閣寺の拝観券

さらにこのお土産は、

御朱印を紙でいただく場合などにも収納するのに便利です!

それらをまとめて保管するのに便利なので、

僕は京都観光の際は毎回使っています。

しかも、お値段なんと300円!

銀箔が使われていて、高級感があるのに、お安いですね。

銀閣寺の御朱印とともに、みなさんも是非!

3:知ってて損はない、銀閣寺の御朱印以外の情報について

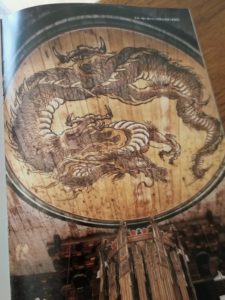

①銀閣寺は、相国寺の塔頭寺院

御朱印のいただける銀閣寺は、

京都府京都市左京区(東山地区)にある臨済宗・相国寺派のお寺です。

相国寺・法堂の天井龍

相国寺の御朱印の記事はこちら

銀閣寺は、その相国寺の「塔頭寺院」となっています。

「塔頭」とは、禅宗寺院で、祖師や門徒高僧の死後にその弟子が師を慕い、建てた塔や庵などの小院のことです

銀閣寺は、正式には「東山・慈照寺」と呼ばれています。

室町幕府8代将軍である「足利義政」が、山荘東山殿を創建したことを起源としています。

足利義政の没後に義政の法号である「慈照院」という名から、

『慈照寺』と名付けられました。

銀閣寺というのは、江戸時代頃に金閣寺(鹿苑寺)に対して銀閣寺と呼ばれるようになったと言われています。

また、

銀閣寺は、1994年に「古都・京都の文化財」として、

世界遺産にも登録されています。

京都には、

全部で17の神社・仏閣、お城が登録されています。

京都の世界遺産についてはこちらから

4:御朱印以外にも道中が楽しい!銀閣寺へのアクセス

①銀閣寺へバスでのアクセス

銀閣寺へは、バスが便利です!

最寄りのバス停は「銀閣寺道」です。

車でも銀閣寺の近くに市営駐車所があるので、アクセスは可能です。

京都駅から17番のバスに乗って乗り換えなしで約30分です。

※京都でバスをお得に楽に乗る方法はこちら

②電車での銀閣寺へのアクセス方法

京都駅から地下鉄烏丸線で、「烏丸今出川」で降ります。

その後、市バスに乗り換え、『銀閣寺道』まで行きます。(102番または、203番)

所要時間は約40分です。

③バス停「銀閣寺道」から銀閣寺までの道のり

:バス降車後は、銀閣寺まで少し歩きます。700m(約8分)です。

「銀閣寺橋」も渡ります。

銀閣寺へ向かう途中は、

お土産物屋さんやお食事どころもあるので、

ゆっくり見ながら行くのがオススメです。

銀閣寺への道

バス停の銀閣寺道から銀閣寺へは、

緩やかな上り坂ですので注意してください。

5:御朱印の授与時間に注意!銀閣寺(慈照寺)の拝観について

①銀閣寺の拝観時間について

御朱印のいただける銀閣寺(慈照寺)の拝観は、以下のようになっています。

拝観料(大人):500円

拝観時間:夏季3/1~11/30 8:30~17:00

冬季12/1~2月末日 9:00~16:30

年中無休となっています。

銀閣寺の拝観受付は『銀閣寺垣』を通り、受付に向かいます。

銀閣寺垣

こちらの受付で拝観料を納めて、銀閣寺の拝観券をいただいてください。

拝観受付

銀閣寺の拝観券は、「お札の形」となっています。

拝観券

このお札は持って帰ったのち、自宅の自分よりも高いところに貼っておくと、ご利益があると言われています。

②銀閣寺の参拝の見所について

銀閣寺の入り口を入ってまず見えるのがこちら

銀閣寺(慈照寺)で有名なのは、

自然と調和した見事な庭園です。

寺の向こうがすぐ山(大文字山)であることを、うまく利用しています。

この自然の背景を利用したお庭、「借景」という方法が使われていて、

有名なところでは、嵐山の世界遺産、『天龍寺』などにも使われています。

嵐山の世界遺産、『天龍寺』の記事はこちら

その「借景」を利用した銀閣寺の見事な庭園がこちら!!

真ん中に見える砂の山は、『向月台』、

その周りは『銀沙灘』と呼ばれます。

当時は、「向月台」の上に座って東山に昇る月を眺めたと言われています。

また、銀沙灘は、月の光を反射させるためのものと言われる俗説もあります。

銀閣寺の背景の山々は『断層』からなるもので、

自然と見事に調和した境内は圧巻の一言で、訪ねる人を魅了します。

③銀閣寺の庭園について+α

銀閣寺の庭園は銀閣(観音殿)前に広がる錦鏡池(きんきょうち)を中心に

「池泉回遊式庭園」(ちせんかいゆうしきていえん)となっています。

「池泉回遊式庭園」とは、大きな池を中心としてその周囲に山や小島、橋などを作り、

各地の景勝を再現した庭園のことです。

この庭園は嵐山近にあるお寺の

世界遺産・西芳寺(通称:苔寺)の庭園を模して造ったと言われています。

現在の庭園は江戸時代に改修されたもので、創建当時とは異なっています。

銀閣寺の境内を進んでいくと、

境内全体を上から見下ろす展望台にたどり着くことができます。

是非境内を歩いて、隅々まで散策しましょう!

こんなものもあります。

お茶が趣味だった義政公が、

お茶を飲むのに使用したと言われる湧き水、「お茶の井」です。

途中の上り階段は、高さはありませんが石の階段なので、注意が必要です。

石の階段

さらに進むと、

上から眺められる銀閣寺の「展望スポット」にたどり着きます。

京都の市内も見渡すことができますので、是非見に行ってください!

降りる道は、舗装されている場所もありました。

たまに段差がある程度です。

普段難なく階段を昇り降りできる方は特に心配ありません。

下り道

6:御朱印・庭など見どころたくさん。銀閣寺まとめ

①銀閣寺で御朱印をいただこう

今回は、京都の世界遺産の一つである、

銀閣寺をご紹介してきました!

銀閣寺では、かっこいい御朱印もいただけます。

背景の山を「借景」として見事に利用したお寺はたくさんありますが、

銀閣寺のように月の光まで考慮されているお庭はなかなかありません。

銀閣寺は、金閣寺よりもより禅宗の「わびさび」を感じられる場所です。

みなさんも是非訪れて、その美しさをぜひ体感してみてください。

そして、

かっこいい銀閣寺の御朱印も是非いただいてください!

それでは!