こんにちは!

今回ご紹介したい、京都の知識は

琵琶湖疏水

琵琶湖疏水

明治時代に約5年の歳月を要して作られた琵琶湖疏水は、

滋賀県の琵琶湖から京都の市街地に今でも水を供給しています。

琵琶湖疏水が作られた理由は、

明治維新後、東京遷都により衰退しつつあった京都を復興させるため

その琵琶湖疏水がなぜ京都を救ったのかをご紹介していきます!

1:東京遷都により衰退した京都を救った「琵琶湖疏水」

①危機的状況に陥っていた京都を復活させるための琵琶湖疏水事業

琵琶湖疏水

明治維新以降、東京遷都によって衰退しつつあった京都。

その復興のために考案された大事業が

琵琶湖疏水事業

疏水事業の際に使われた蹴上インクライン

琵琶湖の水を京都に引いてくる、という京都の人々の長年の夢を実現するため、

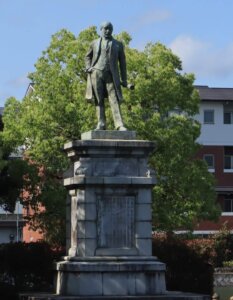

舵を切ったのが第3代京都府知事である

北垣国道=きたがきくにみち

北垣国道像

明治18年(1885年)に着工された第一疏水は、5年の歳月を要します。

当時の年間の予算の2倍という工事費を要した大事業は、

ほとんど人力、という難工事でしたが見事に完成。

水力発電を採用したことで工場が生まれたり、路面電車が走り出すなど京都の街に活気が戻っていきました。

②責任者に抜擢されたのは、23歳の田邊朔郎

疏水事業の際に使われた蹴上インクライン

現在も京都に琵琶湖の水を供給し続ける琵琶湖疏水。

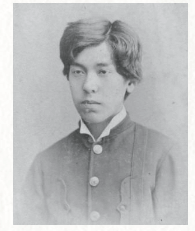

この一台事業の土木技師として工事責任を任されたのが、当時大学を卒業したばかりの

田邊朔郎=たなべさくろう

田邊朔郎

工部大学校(=現在の東京大学)を卒業したばかりでしたが、北垣国道によって採用された田邊朔郎。

田邊朔郎は琵琶湖疏水事業以外にも、北海道官設鉄道の建設など明治時代の様々な土木事業でも活躍。

日本の近代産業史に大きな足跡を残しました。

田邊朔郎像

2:明治時代以降の京都の歴史が学べる、3階建ての琵琶湖疏水記念館

①気軽に入れる、入場無料の琵琶湖疏水記念館

明治時代に完成した琵琶湖疏水は、

滋賀県大津市観音寺から京都市伏見区堀詰町までの全長約20kmの「第1疏水」、

第1疏水の北側を全線トンネルで並行する全長約7.4kmの「第2疏水」、

京都市左京区の蹴上付近から分岐し北白川に至る全長約3.3kmの「疏水分線」などから構成されています。

疏水の流れる哲学の道

その歴史が学べるのが、

琵琶湖疏水記念館

琵琶湖疏水記念館

疏水事業によってできた蹴上の発電所のすぐ近くにある記念館。

3階建ての館内を無料で見学することができます。

②映像と模型を使った、誰でも入れる記念館

疏水記念館

疏水記念館は「琵琶湖疏水」の歴史を伝えるため、平成元年8月9日(疏水完成から100年)に開館。

所蔵資料は近代化産業遺産に認定。観光名所の平安神宮や南禅寺すぐ近くにあります。

琵琶湖疏水がいつ、何のために誰が作ったかが模型や映像を使って詳しく説明されています。

また、記念館入り口には

お水の無料サービスもあり、マイボトルに入れることができます。

疏水の歴史を気軽に詳しく学べる疏水記念館もぜひ訪れて見てくださいね!

琵琶湖疏水記念館

ここまで読んでいただきありがとうございました

それではまた!