こんにちは!

今回ご紹介するのは京都の歴史に欠かせない、

「平安京」

について。

1895年に平安遷都1100年を記念して建てられてた平安神宮

「なくよ=794年ウグイス平安京」

で有名な平安京。

平安京に遷都されたのが794年というのは、日本人なら誰でも知る歴史の知識ですよね。

今回はその平安京の歴史の中でも、京都検定にも出題される

「平安京の構造」

についてご紹介します。

1:左右に分かれた平安京、それぞれ2つの名称

①長安をモデルにした構造の、京の都「平安京」

794年(延暦13年)、10年前に平城京から長岡京に移されたばかりの時代に京都の地に都が遷都され、「平安京」が誕生

。

平安京の遷都の際の視察では、「地相」を占いました。

地相とは、「四神相応之地」を表し、

北:玄武

南:朱雀

東:青龍

西:白虎

が配置されます。

京都を守る、四神獣

「地相」それぞれに合わせた地が見つかり京都・平安京への遷都が始まりました。

②現在にも繋がる京都の街の構造「碁盤の目」は、平安京から生まれた

平安京は計画的に作られた都市でありその規模は、

南北5.2km、東西4.5km

に達します。

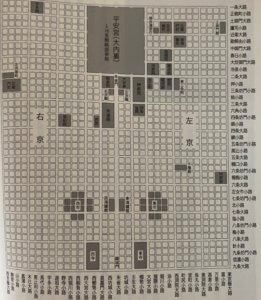

平安京の構造(京都観光文化検定試験ガイドブックより)

モデルとなった「長安城」と比べると、3分の1程度の平安京は、均等に分かれた

「右京」と「左京」

からなります。

右京と左京はそれぞれ、

右京:長安城

左京:洛陽城

と呼ばれていました。

現在にも残る「京都の碁盤の目の街並み」の基礎は、平安京遷都の際にできていたようです。

(きれいに整備されたのは、秀吉によるもの)

2:京都の平安京の幹は「朱雀大路」道の幅は約85mの構造

①平安京の入口に南の羅城門が建つ構造

壮大な規模の平安京の京都の構造、南の「羅城門」から北に伸びる「朱雀大路」は

道幅約85mの大通りで、

平安京の幹を成しています。

平安京は左右に分けられていて、それぞれ

「東京(ひがしのきょう)」「西京(にしのきょう)」

と呼ばれ、中国風に

東京→「洛陽城」

西京→「長安城」

とも呼んでいました。

大行政区のあった京都の平安京。

その構造のそれぞれ行政区は大路や小路によって分断されていて「条坊制」と呼ばれます。

②後に廃れた右京、その後「京」を表す言葉として「洛」が生まれる

西京・東京はそれぞれ右京・左京とも呼ばれていました。

平安京の左右両京が反映していたのはわずかな期間で、1世紀が過ぎると右京が廃れていきました。

平安京の右京が廃れたその後に「洛陽」と呼ばれていた左京が平安京を表す言葉となり、京を「洛」で表しました。

その結果、

「洛中」や「洛外」という言葉も生まれたそうです。

右京の衰退に伴って朱雀大路も狭小化し、羅城門も倒壊後に再建されることはありませんでした。

3:平安京の構造と歴史を知れば、京都観光がさらに楽しめる

①平安京・右京の衰退と左京の発展が構造に変化をもたらす

京都の有名な観光地は東山エリアの清水寺など、右京よりも左京に多い印象です。

そのようなことも平安京の発展と右京エリアの衰退が関連しているのかも知れません。

その後戦国時代の豊臣家や徳川家などにより様々な様子に整備されていき、今現在の京都があります。

歴史を知ると、京都観光は楽しくなる

ことは間違いないです。

また京都検定の勉強に欠かせない、

「京都観光・文化検定試験 公式ガイドブック」

を見れば京都についてさらに詳しくなれます。

気になる方や京都検定の受験を目指している方は、是非一度手に取ってみてください!

ここまで読んでいただきありがとうございました!

それではまた!