こんにちは!

京都観光では、

必ずお寺や神社のの一つや二つは訪れると思います。

京都の世界遺産の国宝建築

東寺の五重塔

金閣寺や清水寺などを始め、

一生あっても通い切れないほどの

神社仏閣があります。

そんな京都には、

いくつの国宝の建築物があるかご存知ですか?

京都の国宝建築の一つ、東寺の五重塔

その数は、

72棟で、京都が日本一です。

国宝の建築物の棟数

1位:京都(72棟)

2位:奈良(71棟)

3位:滋賀(23棟)

4位:兵庫(14棟)

京都の国宝建築の大半は、

京都市内、及びその周辺にあります。

その京都の国宝建築の歴史についてご紹介します!

1:平安時代に始まった、京都の神社仏閣建築

①72棟ある、京都府下の国宝建築

京都の国宝建築の棟数は、

72棟で日本一です。

京都の町は、

古代の平安京に始まり、

中世都市へと変わっていきました。

近世の諸島には、

豊臣秀吉による都市改造によって江戸や大坂と並ぶ、

三都として発展。

京都の国宝建築・二条城

「京都の町屋についてはこちらから」

現在も多く残る、

京都の神社仏閣の国宝建築物が、

その歴史を物語っています。

②平安時代の京都には浄土信仰の建築がはやった

奈良時代の以前に大陸から導入された寺院建築は、

土間と瓦屋根を特徴とする

「中国式の建築」で

建物の内部は、

仏像を安置する場所として使われました。

平安時代に入ると、

内部空間(礼堂)が

僧侶の礼拝のために加えられ、

仏像を安置する内陣と

高い床を貼った中陣・外陣が作られました。

また、

密教の流行とともに、

境内が山地に設営されました。

山地に境内のある、京都の世界遺産の国宝建築・清水寺

清水寺は密教ではありませんが、

山地伽藍などの特徴が平安時代のものとして知られています。

また平安時代には、

浄土信仰の流行もあり、

その風景を模した、

建築と庭園の組み合わせである

「園(苑)池式寺院」

が藤原道長などによって作られました。

平安時代の国宝建築、平等院

平安時代の京都の国宝建築としては、

世界遺産の平等院鳳凰堂などが、有名です。

2:戦国時代を経て、現代に残る京都の建築

①応仁・文明の乱でわずかに残った京都の建築

応仁・文明の乱によって

京都の市街地は広範囲に焼け野原となりました。

そのため古い現存する寺院建築は少ないですが、

蓮華王院(三十三間堂)など、

瓦屋根ではなく檜皮葺(ひわだぶき)の屋根になるなど

和風化した建築の姿もみられ始めました。

和風化した京都の国宝建築の三十三間堂

②中世から広まった「禅宗様」の京都建築

中世には、

「大仏様」「禅宗様」の建築が大陸から伝えられます。

大仏様が取り入れられた例は、

京都では少ないですが、

東福寺の山門などは、

その珍しい事例の一つです。

「禅宗様」の京都の国宝建築の特徴は、

禅宗寺院に限らず、

京都の多くの寺院建築に取り入れられました。

戦国時代以降は、

豊臣家や徳川家によって、

東寺や知恩院、

清水寺など

多くの寺院が復興され、

現代に歴史を繋いでいます。

京都の知恩院

この時代の建築は、

現代に伝えられているものも多く、

重要文化財に指定されている京都の寺院建築の多くが

その時代のもので占められています。

3:国宝建築で、京都に歴史を学ぶ

①京都の国宝建築を知れば、観光が楽しくなる

今回は、

京都の国宝建築の歴史についてご紹介してきました。

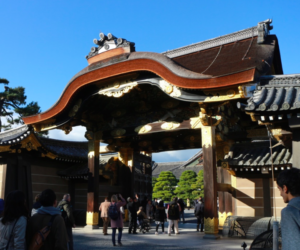

京都の世界遺産の1つ、二条城の唐門

京都の国宝建築を知れば、

京都を訪れた際の観光も楽しくなること間違いなしです。

歴史背景によって形式の異なる、

京都の国宝建築。

京都の国宝建築、北野天満宮の本殿

現存するものも多いのが京都の国宝建築の特徴です。

ちょっとした京都観光の豆知識として

皆さんのお役に立てば嬉しいです!

京都の国宝建築の清水寺

ここまで読んでいただきありがとうございました!

それではまた!