こんにちは!

今回ご紹介したい京都の豆知識は、

「五山の送り火」

についてです。

京都の五山の送り火

毎年8月16日に行われるこの行事は、

京都の夏の風物詩の一つです。

そんな五山の送り火についてご紹介していきます!

1:20分で6つの文字。五山の送り火は京都の夏の風物詩

①夜8寺に始まり、5分間隔で次々点火

毎年8月16日に行われる、

京都の「五山の送り火」

五山の送り火

東山の如意ケ岳の支峰大文字山の

「大の文字」から始まります。

京都では先祖の霊を鴨川に流す習慣があり、

五山の送り火もまた、

先祖の霊を供養し、

あの世に送るための行事です。

②五山の送り火の起源は、室町時代

五山の送り火の起源は、

「万灯篭」や「千灯篭」などと呼ばれる

灯篭行事だと言われています。

五山の送り火の起源は、

室町時代以降に、

京都と周辺地域で行われてきたとされています。

あの世から戻ってきた先祖を供養し、

日に照らしてお帰りいただくという、

お盆に行われる、特徴的な行事です。

当初は、素朴な行事であったが、

大勢の人たちに見せるために風流化したのが万灯篭で

さらに大勢の人たちに見せるために工夫されたのが、

五山の送り火になったと考えられています。

現在のように、

夏の恒例行事として定着したのは、

江戸時代の初期ごろです。

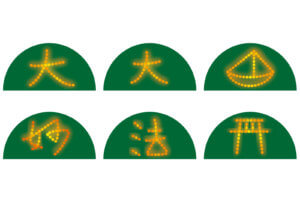

2:五山の送り火で表現される文字6種類

①6つの山に5つの文字

五山の送り火は、

6つの山で行われます。

それぞれの文字は以下の通りです。

「大文字山」:大

「松ヶ崎西山」:妙

「東山」:法

「西賀茂船山」:船

「大北山の大文字山」:大

「嵯峨鳥居本の曼荼羅山」:鳥居形

大文字山から始まり、

5分間隔で

それぞれの文字が点火されます。

五山の送り火で表される文字

明治時代までは、

「い」の文字や

「竹の先に鈴」

など他の送り火も存在していました。

大勢の人に見てもらうために、

山の斜面に火床を築き、

そこに松明で大きな文字や様々な図柄を描く

という発想が生み出されて完成しました。

②五山の送り火の「大文字」の意味は、宇宙を表す

五山の送り火で最も有名な文字と言っても過言ではない、

「大」の文字。

その字形には様々な説があります。

弘法大師空海がはじめたとされる説、

空海

室町幕府8代将軍足利義政が、

子供である義尚の冥福を祈って定めたとされる説。

いろいろな説がありますが、

「大」の文字の意味としては、

中国の古代仏教思想である

「五大」に由来するものとも考えられています。

「五大」とは、

宇宙を構成している主要な5つの要素

「地・水・火・風・空」を指します。

3:五山の送り火で京都の夏を感じる

①詳しく知ると楽しい京都の五山の送り火

お盆に帰ってきたご先祖様をもてなし、

あの世に送り返すための行事とされている

京都の五山の送り火。

京都の五山の送り火

夏の京都の風物詩として

多くの人に見てもらうための工夫が

今の形になっています。

いつまでも続く京都の伝統行事として、

これからも楽しめたらと思います!

ここまで読んでいただきありがとうございました!

それではまた!