こんにちは!

今回ご紹介する京都のお寺は、

京都の歴史上では欠かせない人物にゆかりのあるこちらのお寺。

本法寺=ほんぽうじ

です。

本法寺

本法寺には、見逃せない2つの文化材があります。

そのまず1つ目が

長谷川等伯の仏涅槃図

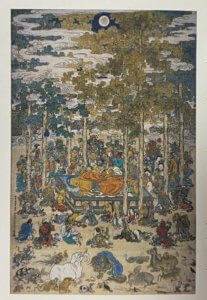

長谷川等伯の絵がいた仏涅槃図(本法寺パンフレットより引用)

そして2つ目が

本阿弥光悦の「三つ巴の庭」

本法寺・三つ巴の庭

それらの拝観が同時に楽しめる、本法寺についてご紹介していきます!

1:御朱印は拝観受付で。長谷川等伯の「仏涅槃図」は約10mある圧巻の図

①本法寺の御朱印は拝観受付で頂ける

本法寺は京都の堀川通にあるお寺です。

京都駅前のシンボル、京都タワー

【京都のバスで京都観光をお得に回る方法はこちら!】

本法寺のハイライトである「三つ巴の庭」や「仏涅槃図」のあるエリアへの入り口は、

こちらから。

本法寺

また、本法寺の御朱印は拝観受付でいただくことができます。

拝観受付の横には本法寺限定の御朱印帳もあり、こちらも同時に購入することが可能です。

②高さ10mの涅槃図は長谷川等伯の想いの詰まる文化財

本法寺の拝観は拝観受付から、まずは一番奥の左手に向かいます。

本法寺の拝観受付の左手には長谷川等伯が書いた、

仏涅槃図=ぶつねはんず

が展示されています。

長谷川等伯の絵がいた仏涅槃図(本法寺パンフレットより引用)

「涅槃図=ねはんず」とは、

お釈迦様が亡くなった時の様子を描いたもの

京都での活動の拠点を本法寺としていた長谷川等伯は、

55歳の時に制作を手伝ってもらっていた息子と死別し、その他にも親交のあった千利休などの死などの深い悲しみの中、

60代の時にたくさんの作品を残しました。

その中でも

「京都三大仏涅槃図」

の1つとしても知られるのが、本法寺の仏涅槃図です。

高さ約10mにも及ぶ本法寺の仏涅槃図の裏には、

長谷川等伯の両親や息子や本法寺の住職などの名前が供養銘として記されています。

本法寺で通常公開されている「仏涅槃図」はレプリカですが、

毎年春(3/14~4/15)に行われる特別公開時期には、

長谷川等伯の書いた直筆の仏涅槃図をみることができます。

2:御朱印の後に見逃せない、本法寺の2つのお庭

①本法寺のお庭「十の庭」は、「つなし」と読む

本法寺で見逃せないのは仏涅槃図だけではありません。

本法寺に来る理由の多くが、

長谷川等伯の仏涅槃図

と、

本阿弥光悦の三つ巴の庭

ですが、

本法寺のお庭としてもう一つ見逃せないのが、本能寺の拝観受付からまっすぐ進んだ先にまず右手に見えてくる、

「十の庭=つなしのにわ」

十と書いて、なぜ「つなし」と読むのか?

と思われる方も多いと思います。

一つ、二つ、と数を数えていくと

九つのあとの「十」には、「つ」がありません。

そのことから

「十(=つなし)の庭」

と呼ばれているのです。

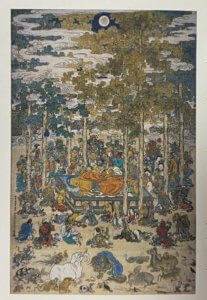

②本法寺のハイライト!三つ巴の庭で3つの世界を楽しむ

本法寺で、もう1つ見ておきたいお庭が、

三つ巴の庭=みつどもえのにわ

です。

三つ巴の庭

三つ巴の庭は、本法寺の境内の建立に携わった、

本阿弥光悦(=ほんあみこうえつ)

の作品で、国の名勝庭園として重要文化財にも登録されています。

秀吉の命令によって現在の場所に本法寺が作られた際に

「三つ巴の庭」も作庭されたため、

室町時代の枯山水の雰囲気と安土桃山時代の雰囲気が合わさった枯山水庭園です。

本法寺・三つ巴の庭

京都には、見逃せないお庭がたくさんあります。

特別庭園に指定されているものを始め徳川家ゆかりのお寺など見所たくさんです。

金地院・鶴亀の庭

時代の変化により当時の枯山水庭園の面影はかなり薄れてしまっていますが、

拝観受付でいただける三つ巴の庭の案内図を見ながらであれば十分に楽しむことができます。

本法寺・三つ巴の庭パンフレット

長谷川等伯の仏涅槃図

と、

本阿弥光悦の三つ巴の庭

どちらも京都の遺産として有名でその2つが楽しめる本法寺。

ぜひ一度尋ねてみてください。

また、

京都の神社仏閣の御朱印あるきには、

ガイドブック

もあるとかなり楽しくなります。

デビッドボウイの愛した、正伝寺の庭園

京都の神社仏閣のガイドブックの中で、個人的にオススメなのが、

こちら!

世界遺産はもちろん、季節ごとのおすすめのお寺や

「お願い」ごとに紹介された、神社の紹介ページもあり充実しています!

興味のある方は是非手にとってみてください!

ここまで読んでいただきありがとうございました。

それではまた!