こんにちは!

みなさん、2018年のNHK大河ドラマ「西郷どん」はご覧になられましたか?

薩摩藩の西郷隆盛といえば、

鹿児島や上野公園の西郷像イメージがあると思います。

そんな西郷隆盛ですが、

かつて日本の都のあった京都に、

薩摩藩・西郷隆盛ゆかりのお寺がいくつかあります。

それらのお寺は日本の明治維新において、

西郷隆盛やその同士たちが集った、

とても歴史のある重要なお寺とされています。

京都での観光で、

参拝し日本の歴史を学ぶことで、

それらのお寺がなぜ薩摩藩士の集う場所になったかを知ることができます。

今回ご紹介する、

薩摩藩にゆかりのある西郷隆盛が滞在したという京都のお寺は、

『東福寺・即宗院』です。

「東福寺・即宗院」は、普段は非公開ですが、

『第52回 京の冬の旅』にて、

2018年1月6日〜3月18日まで期間限定で公開されていましたので、行ってきました!

普段は非公開ですが、

秋に特別公開されます。

なぜ、

この「即宗院」は日本の明治維新において重要なのか!?

薩摩藩との関係は!?

こちらの記事では、

西郷隆盛ゆかりの、

京都・即宗院の特別拝観の参拝情報や、御朱印情報などをご紹介していきます。

1:ちょっと詳しく。西郷どんゆかりの京都・即宗院とは

①薩摩にゆかりがありすぎる、即衆院

即宗院は室町時代に、

薩摩の守護大名・島津氏久(島津氏6代当主)の菩提(死者の冥福)を弔うために創建された、

京都・東福寺の「塔頭寺院」です。

「塔頭寺院」とは、

高僧の僧侶の死後、その弟子たちが慕って立てた寺院の事です。

即宗院という名は、

島津氏久の戒名(死者に付けられる名前)から取られていています。

通常はお経や高僧などから命名される事が多いので、

人の名前から取られるのは、とても珍しい、そんなお寺です。

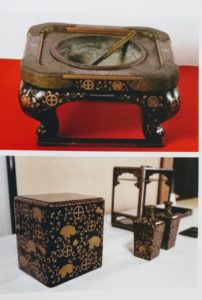

境内には、島津家ゆかりの火鉢や重箱、

15代将軍・徳川慶喜筆の掛け軸などが展示されていました。

上:島津家の家紋「丸に十字」が入った火鉢 下:花見用の弁当箱

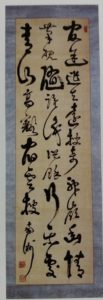

徳川15代将軍慶喜筆の掛け軸

②篤姫も立ち寄った、即衆院

また、薩摩生まれの篤姫が、

江戸に嫁入りで向かう際に立ち寄ったとも言われています。

そのほか境内には、

鎌倉時代の公家であった関白・藤原兼実の山荘「月輪殿(つきのわどの)」跡である庭園や、

隆盛が自筆した石碑(東征戦亡の碑)やも公開されています。

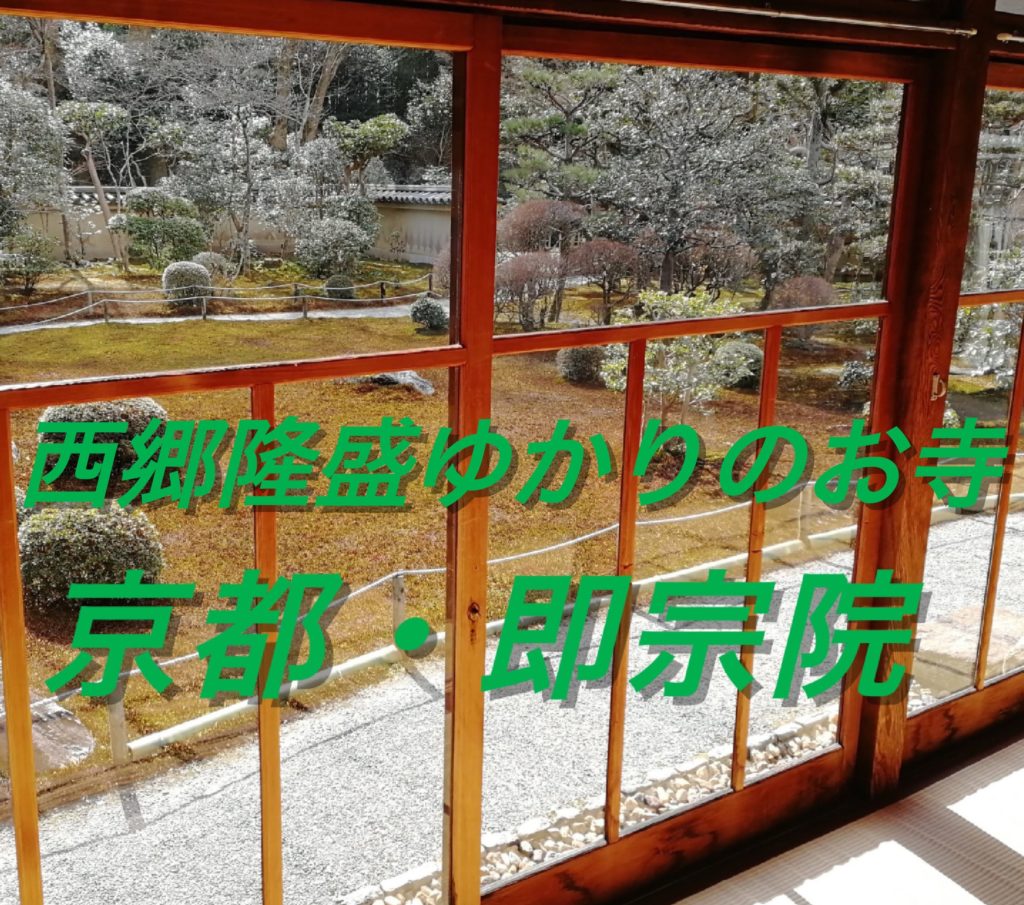

月輪殿の跡地である庭園

東征戦亡の碑

2:弟の慰霊碑も。即宗院と西郷隆盛の関係は!?

①西郷と即宗院の関係とは!?

島津氏久の塔頭寺院である、

即宗院の奥地の「採薪亭」(さいしんてい:現在は存在しません)にて、

西郷隆盛が月照上人(げっしょうじょうにん)とともに、

ひそかにここで倒幕計画を練りました。

慶応4年(1868年)の鳥羽伏見の戦いにおいては、

薩摩軍の兵士が集まる陣地として構え、

裏山の山頂に大砲の列を構えて幕府軍に向かって砲撃をしていました。

倒幕後、西郷隆盛は、

明治維新で戦死した薩摩藩士524名の霊を供養するために半年の間、

即宗院にこもり、

「東征戦亡の碑(とうせいせんぼうのひ)」を建てました。

その石碑の中には、

西郷隆盛の実の弟である、西郷吉二郎も含まれています。

即宗院は、薩摩藩や西郷隆盛のの世界観がたくさん広がるお寺です。

②即衆院にある、東征戦亡の碑とは?

『東征戦亡の碑』は、

庭園の奥にありますので、少し歩きます。

途中階段や坂道がありますが、

僕の足(28歳:男性)で5分くらいでした。

途中、このような札が何箇所かありますので、

読みながら進んでいきましょう。

階段を登ります。

段差は10cmほどですが、しっかりと整備されたものではないので、少し注意が必要です。

階段は全部で、68段あります。

手すりはありません。

一部、平らな段差でなく、

斜めになりながらの階段もありましたので、

安全のために、急がず焦らず登りましょう。

京都の観光・旅が怪我なく終われるのが一番です🎵

この鳥居をくぐると石碑が見えてきます。

この5つ並んでいる真ん中の上の段の左から5人目に、

西郷隆盛の弟である「西郷吉二郎」の名前が刻まれています。

通常、石碑は南向きに作られますが、

この石碑は、京都から見た薩摩(鹿児島)の方向である西向きに作られています。

5つの石碑の奥にある南向きの石碑の最後には、

西郷隆盛の名前もしっかりと刻まれています。

3:特別公開時のみ!即宗院の月輪殿と御朱印

①即衆院の月輪殿とは!?

薩摩藩の西郷隆盛ゆかりの、

この即宗院は、

平安時代後期に関白藤原忠道が

この地に東御堂を建立したのが始まりと言われています。

藤原忠道の息子である兼実(かねざね)が父から譲り受け、

関白を引退した後に自身の別称である

「月輪殿(つきのわどの)」から名前をとって別荘を建てました。

現在の即宗院は、

この月輪殿の跡地に建てられています。

西郷隆盛ゆかりの即宗院の特別拝観では、

京都市観光協会の方による説明がうけられますので、

是非聞いてみてください。

とても勉強になりました。

京都観光協会 「京の冬の旅」パンフレット

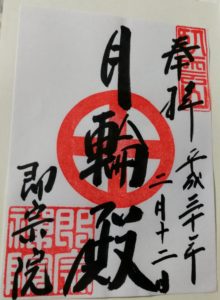

②特別公開時のみの『即宗院の御朱印』

今回、「京の冬の旅2018」にて特別公開中の

京都・即宗院の参拝でいただいた御朱印はこちら!

即宗院:御朱印

「月輪殿」(つきのわでん)と書かれています。

あらかじめ書かれたものをいただく形となっています。

即衆院の拝観受付で、拝観料とともにいただくことができます。

拝観料を納める時に、

一緒に御朱印もお願いしてください。

特別公開の即宗院の受付・入口に行くのに約10段の階段があります。

高さは15cm、手すりはないので注意してください。

御朱印の初穂料は300円です。

4:即宗院(東福寺)へのアクセス・トイレ情報

①京都駅から1本、即衆院へのアクセス

京都観光で、紅葉でも有名である即宗院(東福寺境内)へは、電車・バス・車でのアクセスが便利です。

「電車」

最寄駅は東福寺駅(JR・京阪電車)です。

東福寺駅から徒歩12分です。

『京都駅から』:京都駅から東福寺まではJR奈良線に乗って1駅(140円)です。

「バス」

最寄のバス停は、『東福寺』です。

京都駅から88番または288番のバスで約15分です。

京都の旅・観光ををバスでお得に楽に回るチケットはこちらから

「車」

東福寺の境内には駐車場があります。

北駐車場と、禅堂南の駐車場、どちらも無料となっています。

東福寺境内の本殿東側(光明賓殿)横にバリアフリーのトイレがあります。

こちらは、車椅子でも利用できるようになっていました。

つまり、手すりなども完備されているので、

座る時や立ち上がりが楽です。

東福寺境内のトイレ

壁には、こんなのぼりもありました。

トイレ横の、のぼり

「東山観光といれ」

と書かれていました。

ホームページによると、「東山観光といれ」とは、

東山の『観光・交通・環境』協力会議の取り組みの一つで、区内のコンビニやホテル寺社などの協力を得て、既存のトイレを一般に開放しているもの。

だそうです。

京都・東山の『観光・交通・環境』を3Kと呼び、

それぞれの課題解決と東山の情報・魅力発信と活性化のために、

交通誘導員の配置や、観光といれの設置、京都散策マップの配布などの活動を行っています。

京都・東山のまちづくりのための素晴らしい活動ですね。

最近では、東山に限らず様々な場所でバリアフリー化されていて、

京都の観光が過ごしやすいものになっていると感じます🎵

5:即宗院の特別公開情報・即宗院まとめ

①特別公開時に即衆院へ

東福寺・即宗院は、通常11月中旬から12月上旬にかけて特別公開されています。

ちょうど、紅葉のシーズンですので、

紅葉狩りに京都観光に来られた際は是非「即宗院」へ!

東福寺は、

京都観光において、紅葉狩りでもかなり有名なお寺です。

限定公開中しか拝観できませんが、

薩摩藩士・西郷隆盛のゆかりのお寺、東福寺・即宗院。

明治維新の舞台となった京都の歴史を学ぶことができます。

そんな西郷隆盛にゆかりのありすぎる、特別公開のお寺はもう一つあります。

それが、

「清水寺・成就院」です。

「清水寺・成就院」についてはこちらから。

藩士・西郷隆盛に興味のある方は、

歴史の勉強にとてもなりますので、是非行ってみてください!

それでは!